別館の【「いのちの彩」古屋麻里奈 日本画展】は3月2日(日)をもって終了いたしました。

3月3日(月)から3月8日(土)までは次回作品展準備のため休館とさせていただきます。

なお、次回の展覧会は3月9日(日)~4月13日(日)までの会期で

【「伝え流るる瑠璃の輝き」新倉晴比古 ガラス展】を本館で、

【「MODERN KUTANI もてなしのUTSUWA」山田義明 展】を別館の2階、

【「九谷色絵磁器」柴田有希佳 展】を別館の3階で開催いたします。

春を彩るガラス工芸とテーブルウェアの展覧会となりますので、

館長並びにスタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

緑ヶ丘美術館・本館

緑ヶ丘美術館・別館

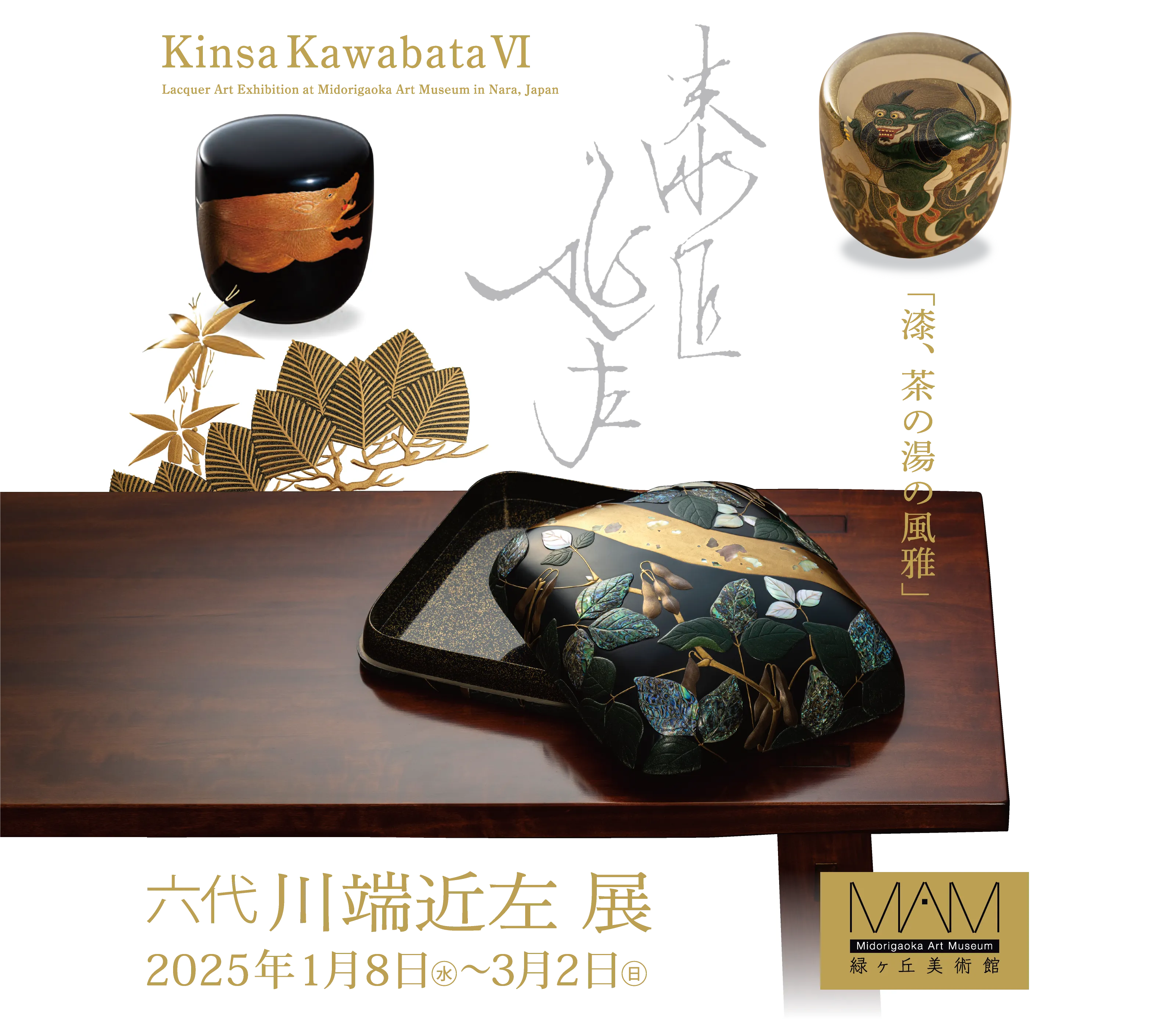

茶方の漆匠、川端近左

茶人に好んでいただく漆の茶道具

漆匠 近左の名跡を継ぐ六代 川端近左。本名は川端一价(かわばたかずよし)。歴代近左は、その磨き上げられた蒔絵・螺鈿の技法と洗練された意匠で茶道三千家に好まれ、茶の湯の茶方として二百年の歴史を有する由緒ある漆芸の家系。客人をもてなす「茶の湯」が重んじるのは、亭主と客人との精神性や思考、作法。そして、そのための茶道具や茶室、庭など完璧なまでの審美性と品性。人々が寄り合って茶の湯や香や花、文芸などを美しく好む。これが茶の湯。この奥深き美の探求に応えるのが六代 近左の漆。緑ヶ丘美術館・令和七年、新年の幕開けは、六代 川端近左 展「漆、茶の湯の風雅」から。歴代近左の漆芸作品と併せて、新春を彩る日本の美をご紹介いたします。

桐竹蒔絵朱金大棗

桐竹蒔絵朱金大棗Φ7.5 × H7.4cm

桐竹蒔絵朱金大棗Φ7.5 × H7.4cm

内平目地

2000年制作 松竹蒔絵翠色大棗Φ7.5 × H7.4cm

松竹蒔絵翠色大棗Φ7.5 × H7.4cm

内梨子地

2000年制作 亀蒔絵大棗Φ7.5 × H7.4cm

亀蒔絵大棗Φ7.5 × H7.4cm

内平目蒔銀溜

2022年制作 朱金桜蒔絵大棗Φ7.5 × H7.4cm

朱金桜蒔絵大棗Φ7.5 × H7.4cm

2000年制作 鶴亀絵香合Φ8.5 × H3.7cm

鶴亀絵香合Φ8.5 × H3.7cm

2015年制作 七賢人蒔絵硯箱W25.0 × H7.0 × D26.0cm

七賢人蒔絵硯箱W25.0 × H7.0 × D26.0cm

2010年制作 乾漆蒔絵箱 野路W28.0 × H10.0 × D31.0cm

乾漆蒔絵箱 野路W28.0 × H10.0 × D31.0cm

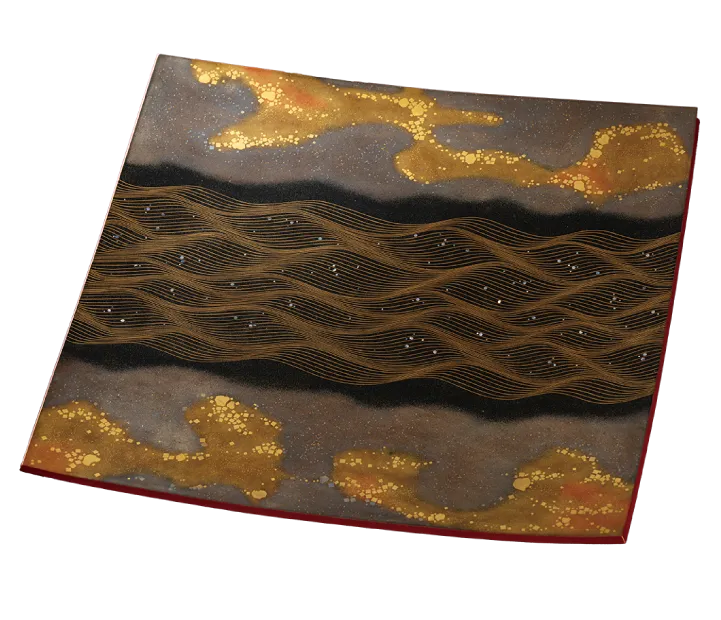

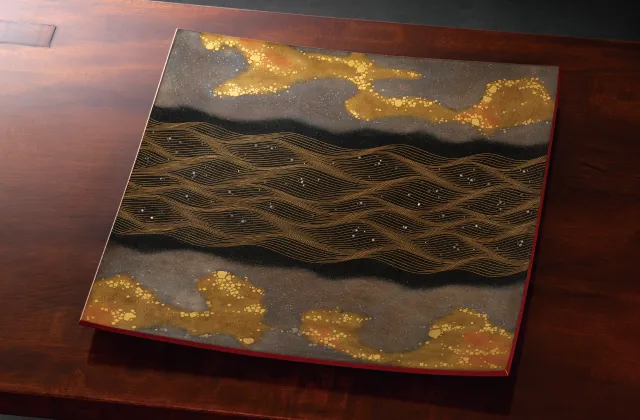

1979年制作 乾漆波蒔絵盛器W34.0 × H4.0 × D34.0cm

乾漆波蒔絵盛器W34.0 × H4.0 × D34.0cm

1977年制作

「漆、茶の湯の風雅」六代 川端近左 展 によせて

「漆、茶の湯の風雅」六代 川端近左 展 によせて

この度、緑ヶ丘美術館では、200年にわたり茶の湯の茶方として漆芸を今に受け継ぐ六代 川端近左氏の作品展を開催いたします。

初代 川端近左(本名は佐兵衛)が江戸末期に京都で漆を始めて以来、現在で六代目。その間、幕末の動乱に翻弄され、京都から江戸へ、そしてまた大阪へと居を移しましたが、追い討ちをかけるように五代近左氏の時には第二次世界大戦の大阪大空襲で歴代の貴重な作品や資料、道具類も全て消失してしまいました。その時、一度は断念しかけた漆芸の家業でしたが、今まで近左家と親しくしてくださった業界の方や好んでいただいた茶人の方々の実に心温まる支援で、ゼロからの再出発に挑みました。苦しかったその頃を忘れない言葉が部屋に飾られた「何糞」の色紙です。シャープ創業者の早川徳次氏が五代 近左氏に贈った励ましの言葉です。戦後物資不足の時に「技術なら会社に十分残っている」といった早川徳次氏の会社への想いが、五代 近左氏の漆に対する心と重なり、励ましの言葉として贈ったのです。苦難を乗り越えて伝承されている日本の伝統の技に、改めて心から敬意を表します。このように近左家は、幾度も時代の試練に翻弄されながら大阪を拠点に家業である漆芸を真摯に継承し存続させてきました。

本展では、六代 川端近左氏の作品の他、この機会に歴代の近左作品も一部紹介させていただきます。各代による個性の違いなども味わっていただけるかと思います。また代の跡継ぎについても苦渋の選択に迫られ、血縁をたどりながらの継承でした。しかしながら川端家の類い稀な画力を持った家系が、現在に続く高度な漆文化を支えてきたのです。日本の美として高く評価されている漆芸が、日本文化の伝統としていかに伝承されてきたか、また、漆といえば京都、輪島と言われる中で、大阪で茶の湯の茶方として「漆匠・近左」の漆が今もなお茶人に好まれているのか、についても興味を持っていただけると思います。

緑ヶ丘美術館 館⻑ 菅野⼀夫

ショッピング案内shopping

緑ヶ丘美術館でのみの限定販売となります

<数量限定>一筆箋 30枚綴り 2種

販売価格

各 500円

<数量限定>レターセット 封筒3枚・便箋10枚組 3種

販売価格

各 1,000円