別館の【「Heat for Emergence」信楽熔変 篠原希 展】は6月22日(日)をもって終了いたしました。

6月23日(月)から6月28日(土)までは次回作品展準備のため休館とさせていただきます。

なお、次回の展覧会は6月29日(日)~9月7日(日)までの会期で

【「風と水と月」井上楊彩 人形展】を本館で、

【「CONCERTO」-響きあう世界- 渋谷英一 作陶展】を別館で開催いたします。

館長並びにスタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

緑ヶ丘美術館・本館

緑ヶ丘美術館・別館

陶と農。移ろう自然を尊び、

向き合う心を写す天⻘土穣の美。

陶芸家・松川和弘のもう一つの顔は農家だ。

土を練り、成形し、焼き、無から形を生む陶芸は、

土を耕し、種を蒔き、無から生命を育む農業と通じ合う。

作品のフォルムは凛とした佇まいでありながら、

視点の動きに合わせて様々に表情を変えてゆく。

作為のない緋色の文様はあたたかく、やわらかく、

移りゆく自然の流れを感じさせる。

静と動の調和、それは生命の力を宿した器だ。

天⻘く、穣る。

自然の力を借りる陶も農も、人智を超えた恵みで完成する。

だからこそ今この瞬間の心と向き合い、真摯に手を尽くす。

澄み渡る魂から生まれた⻘白磁の世界をご高覧ください。

青白磁緋流角鉢W 58.5 × D 58.5 × H 24.3cm

青白磁緋流角鉢W 58.5 × D 58.5 × H 24.3cm 青白磁三方器W 35.0 × D 36.4 × H 36.5 cm

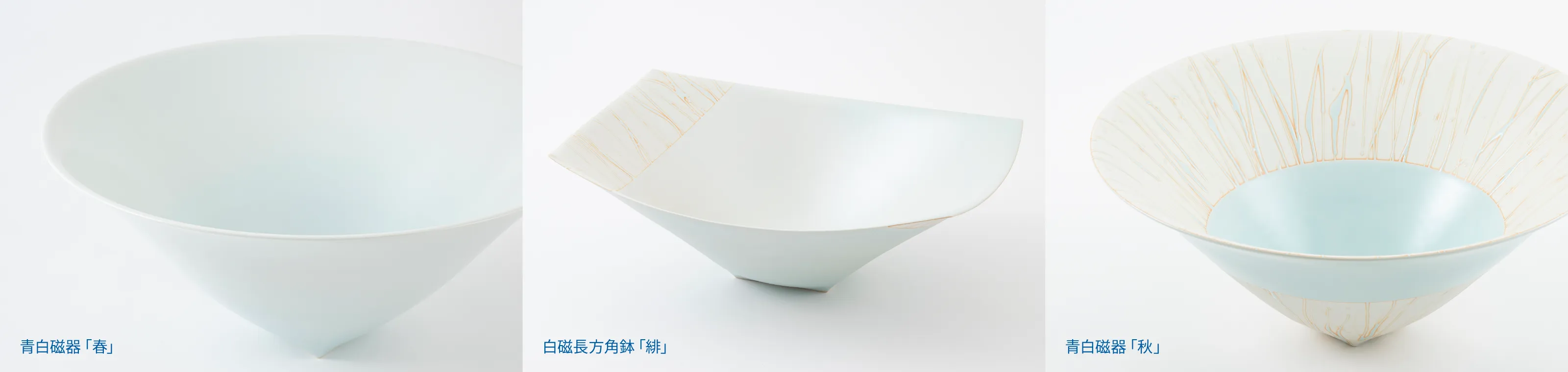

青白磁三方器W 35.0 × D 36.4 × H 36.5 cm 青白磁器「春」Φ 55.0 × H 22.0 cm

青白磁器「春」Φ 55.0 × H 22.0 cm 青白磁器「夏」Φ 55.0 × H 21.0 cm

青白磁器「夏」Φ 55.0 × H 21.0 cm 青白磁器「秋」Φ 54.0 × H 21.5 cm

青白磁器「秋」Φ 54.0 × H 21.5 cm 白磁器「冬」Φ 54.5 × H 21.5 cm

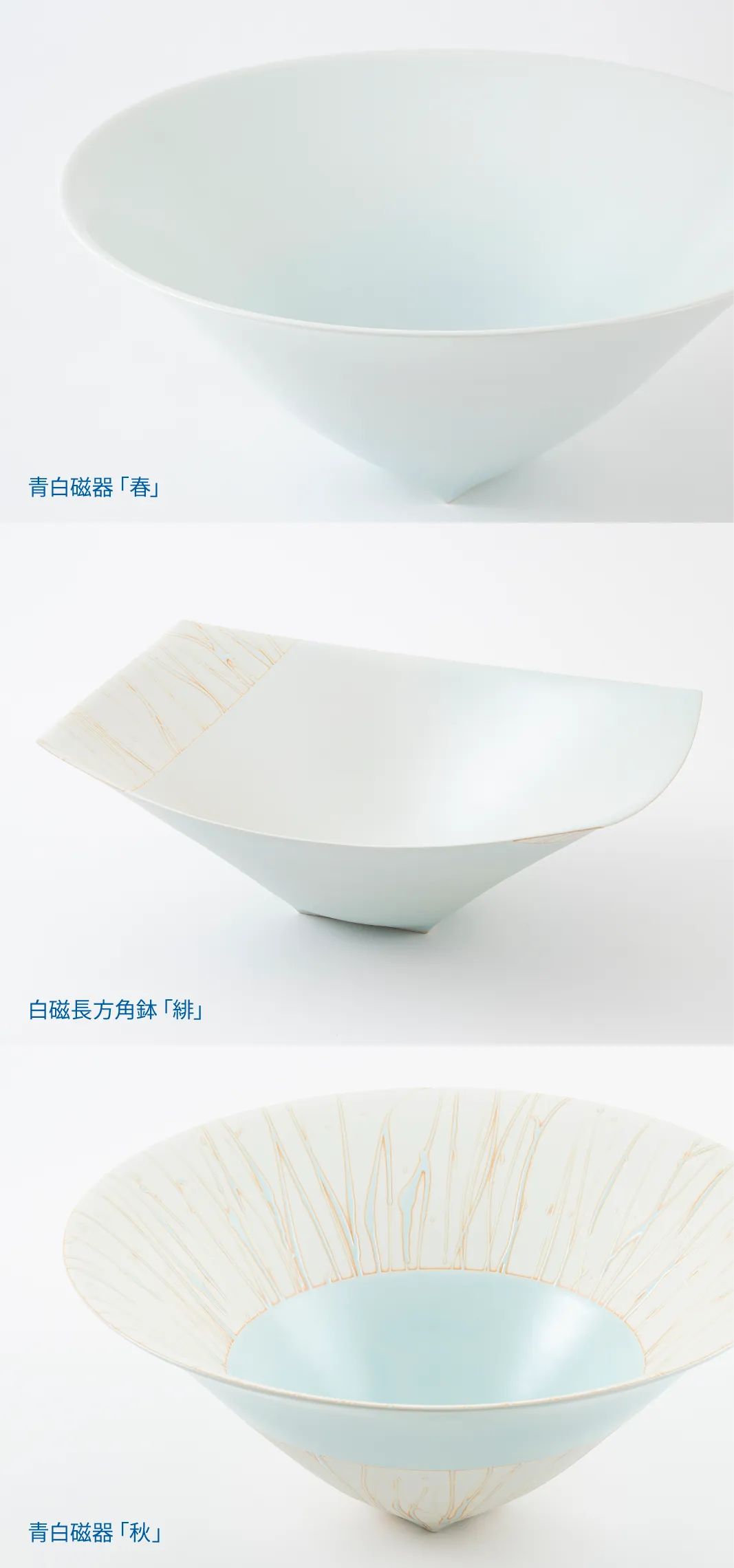

白磁器「冬」Φ 54.5 × H 21.5 cm 陶筥 -流れゆくもの-W15.5 × D 15.5 × H 14.5 cm

陶筥 -流れゆくもの-W15.5 × D 15.5 × H 14.5 cm

-流れゆくもの- ⻘白磁の世界 松川和弘 展

-流れゆくもの- ⻘白磁の世界 松川和弘 展

四季とともに生きる半農半陶の道

松川和弘先生は、大阪府河内⻑野市にて⻘白磁を中心に作陶しながら、ご実家の田畑で農業も兼業する作家です。「美味しいお米を作りたい。そのために毎年、土作りを大切にする。どんなにいい肥料を撒いても土が駄目では作物は育たない」。ともに農作業をする父と松川先生はこのように話しているそうです。陶芸も農業も、土、水、火、風など自然の力を借りることで成立するもの。それは人の力の及ばない存在だからこそ、松川先生は作陶にも農作業にも一つひとつ手を尽くし、真摯に向き合いながら、己の心を作品に写しています。四季の国に生きる私たちに大切なことを教えてくれる半農半陶の営みを、当美術館はこれからも見守っていきたいと思います。

松川先生は奈良芸術短期大学で陶芸を専攻し、在学中は陶器のオブジェなどを制作されていました。修了後、陶芸家としての道を見据えて京都府立陶工高等技術専門校に通い、ろくろの技術を集中的に学びます。そして、恩師の縁もあり、京都の陶芸家、近藤高弘氏に師事されるのです。近藤高弘氏は、染付の人間国宝である近藤悠三氏を祖父にもつ陶芸一家に生まれ、独自の造形表現が国内外で高い評価を受けています。松川先生も、陶器や磁器といったジャンルを超えた現代芸術を創作される近藤高弘氏のもとで学びたいと決意しました。師からは、オリジナリティの重要性や顧客との関係性など、作家としての在り方を説かれたと言います。ろくろについても「堅い」、すなわち無個性なものになっていると指摘され、作品の個性を生み出す「生きたろくろ」を挽くよう教わったそうです。5年の修業期間が終わりに近づいた頃、松川先生は⻘白磁の制作を開始し、2006年、29歳で独立されました。

端正で伸びのある円形の器の口を四角または三角にカットしたシャープなフォルム。釉の厚みのわずかな変化によって表情の機微を見せる釉調、その⻘の中に緋色を独自の手法によって装飾的に取り入れたデザイン。凛とした緊張感の中にやわらかさや動きをつける作風が、松川先生の⻘白磁の大きな特徴です。独立からわずか2年後の日本伝統工芸展で、最高賞にあたる日本工芸会総裁賞を受賞され、以後、フォルムとデザインのさらなる調和を突き詰めながら作陶に挑んでおられます。

今回の展覧会では、その最新作をご覧いただけます。緋色が流れる作品を改めて「緋流(ひりゅう)」と名付けることでコンセプトをより明確に打ち出しました。また、四季をイメージした作品や、より具体的な自然の現象をイメージしたインスタレーション作品、⻘白磁以外の技法に挑んだ作品なども登場いたします。会場に並ぶ作品の一つひとつに込められた、松川先生の自然に対する想いを、皆様にも感じていただければ幸いです。

緑ヶ丘美術館 館⻑ 菅野⼀夫

ショッピング案内shopping

緑ヶ丘美術館でのみの限定販売となります

<数量限定>一筆箋 30枚綴り 2種

販売価格

各 500円

<数量限定>レターセット 封筒3枚・便箋10枚組 3種

販売価格

各 1,000円