別館の【「Heat for Emergence」信楽熔変 篠原希 展】は6月22日(日)をもって終了いたしました。

6月23日(月)から6月28日(土)までは次回作品展準備のため休館とさせていただきます。

なお、次回の展覧会は6月29日(日)~9月7日(日)までの会期で

【「風と水と月」井上楊彩 人形展】を本館で、

【「CONCERTO」-響きあう世界- 渋谷英一 作陶展】を別館で開催いたします。

館長並びにスタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

緑ヶ丘美術館・本館

緑ヶ丘美術館・別館

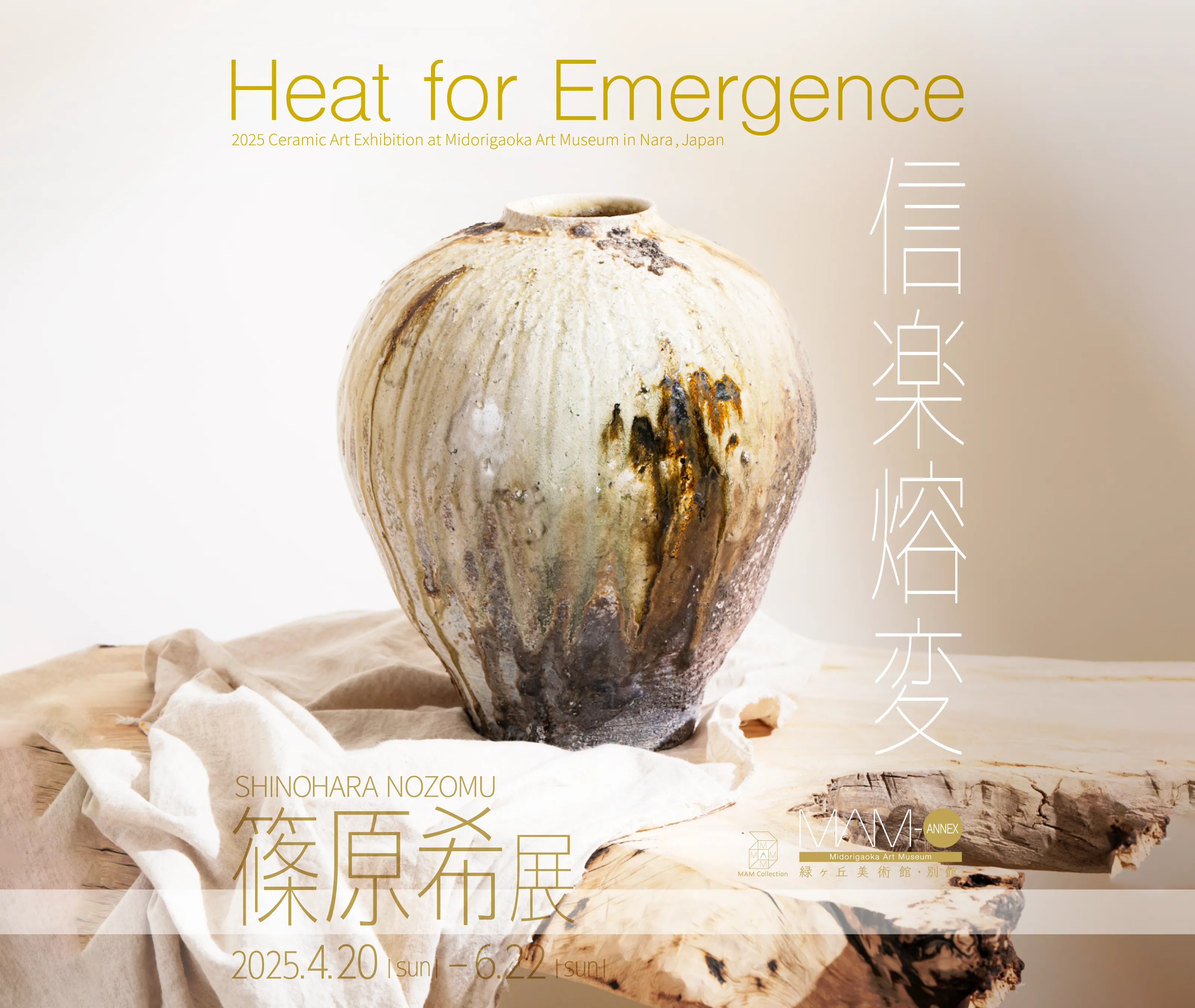

穴窯に渦巻く、未知の景色への情熱。

大阪で生まれ育った⻘年が、やきものの産地・信楽で作陶を始め、そこに埋もれていた多様な土に魅せられた。

この野生的で生命力に満ちた土の面白さをそのまま生かしきる焼締めを作りたい。

自ら築いた穴窯だから起こせる炎と灰の複雑な現象の先へ。

土が灰を熔かし、灰が土を熔かし、嚙みつき合うように、熔けた土の底から滲み出した貌(かお)が現れる。

見たことのない信楽土の景色、「熔変」だ。一つの器体に宿る多彩な熔変、それを生むのは、1300度という温度計の数値には表れない、作家の情熱。

この穴窯はまさに、篠原希そのものなのだろう。

穴窯へのあくなき探究心で進化を続ける篠原希が創造する「信楽土の新たな世界」をぜひご高覧ください。

広口大壷Φ36.7 × H39.9 cm

広口大壷Φ36.7 × H39.9 cm 窯変壷Φ28.7 × H32.2 cm

窯変壷Φ28.7 × H32.2 cm 焼締壷Φ27.6 × H 30.7 cm

焼締壷Φ27.6 × H 30.7 cm シノギ大皿Φ 39.0 × H7.5 cm

シノギ大皿Φ 39.0 × H7.5 cm 蹲壷Φ 16.0 × H 17.1 cm

蹲壷Φ 16.0 × H 17.1 cm 引出つつ花入H19.6 × W14.8 × D14.5 cm

引出つつ花入H19.6 × W14.8 × D14.5 cm シノギ茶碗Φ13.0 × H10.0 cm

シノギ茶碗Φ13.0 × H10.0 cm 耳付花入H 25.3 × W 13.3 × D 13.1 cm

耳付花入H 25.3 × W 13.3 × D 13.1 cm

Heat for Emergence

Heat for Emergence

信楽熔変 篠原希 展

信楽の土で作陶する喜びに満ちた作品に囲まれるひととき

日本六古窯の一つ、信楽で、穴窯による焼締め陶を焼く篠原希先生。少年のようなまなざしで土や穴窯への想いを真摯に語る姿は、爽やかさと、強い情熱に満ちています。そして、篠原先生の作品には、そのような人柄が醸し出す美しさが感じられるのです。

現在、信楽の地で出会った土に心惹かれて作陶に挑んでおられる篠原先生は、大阪で生まれ、美術や工芸とは無縁の環境で育ちました。19歳でものづくりの道に興味を持ち、信楽で開催されていた陶芸祭に訪れたことをきっかけに、信楽で粉引の名手として知られる古谷信男氏に師事することになります。陶芸の素養もない自分を優しく迎え入れてくれた師の人柄に心を打たれた篠原⻘年。当時はまだ、原土を手でかき混ぜる工程から土作りを行っており、手に触れる⻑石の形や固さ、土が溶けてぬめりが出てくる瞬間の感触などは、篠原⻘年に多くのことを教えてくれました。陶土の成り立ちや薪の割り方など、やきものの原点を体で覚えた経験が、現在の作陶に生きていると語っておられます。

次第に自らの目と感性でやきものを観察し、独自の道を模索するようになったとき、最も心惹かれたのが圧倒的な存在感を放つ焼締めの作品でした。独立するまでの1年間は釉薬を学ぶために信楽窯業技術試験場釉薬科に通い、徹底的に“焼ける・熔ける”の仕組みを追究し、理解できたことで、釉薬を使わずにあれほど多彩な景色が生まれる焼締め陶にますます傾倒したそうです。

独立後、篠原先生は現在の作陶のメインテーマである土に出会います。その土とは、信楽焼の土を採る山でもなく、かつての窯跡でもない場所で、許可をもらい採らせてもらったという名もなき信楽の土でした。信楽焼の陶土としては用いられることのない粗い土ですが、その野生的で生命力あふれる土を見た瞬間に衝撃を受けたと言います。そんな土の個性をそのまま引き出し、これまでに見たことのない景色を生み出したい、その一心で新しいものを焼く技法としての穴窯を追求するのです。アメリカを訪れ、現地の焼締め作家たちと交流しながら窯の知見を深めるなど、その探究心は留まるところを知りません。

「Emergence」とは新しい何かが出現することを表し、「創発」とも訳される言葉です。大阪から信楽へ移り住み、その土に感動した純粋な想いが、新たな信楽焼を生み出そうとしています。今後ますます目が離せない篠原先生の情熱に満ちた作陶展を、ぜひご高覧ください。

緑ヶ丘美術館 館⻑ 菅野⼀夫

ショッピング案内shopping

緑ヶ丘美術館でのみの限定販売となります

<数量限定>一筆箋 30枚綴り 2種

販売価格

各 500円

<数量限定>レターセット 封筒3枚・便箋10枚組 3種

販売価格

各 1,000円